Un romanzo surreale e necessario, quello di Salvatore Bonavita dove la mozzarella diventa simbolo di protesta, speranza e appartenenza

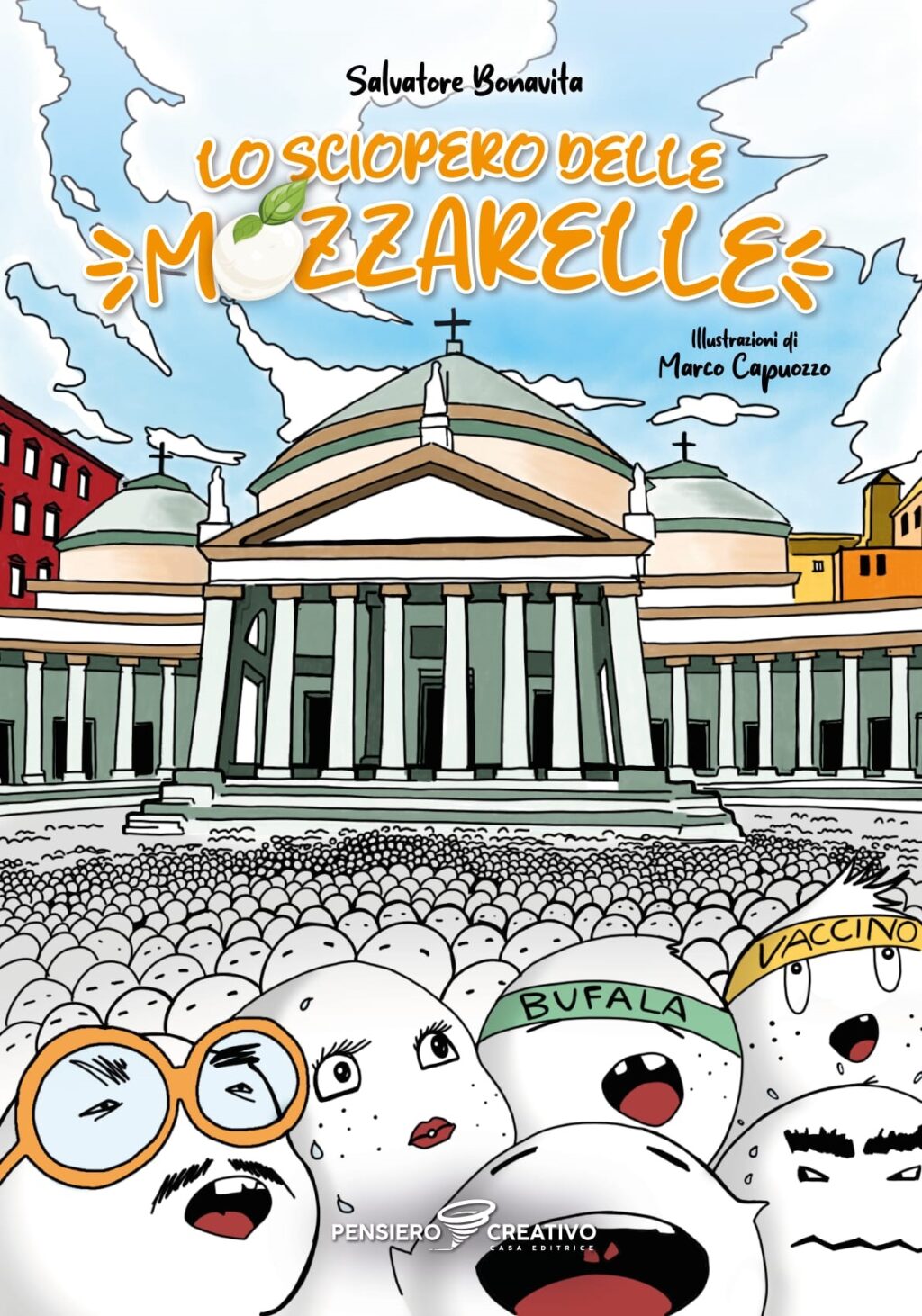

Cosa succederebbe se le mozzarelle decidessero di scioperare? Non è solo una domanda bizzarra, ma il punto di partenza di un romanzo che mescola ironia, impegno civile e affetto per la propria terra. Lo sciopero delle mozzarelle è il titolo provocatorio e poetico dell’opera di Salvatore Bonavita, autore campano che ha scelto di raccontare il mondo attraverso gli occhi (e la volontà) di un latticino simbolico, protagonista assoluto di una narrazione surreale e profondamente umana con la collaborazione dell’illustratore Marco Capuozzo e pubblicato con la casa editrice Agenzia Pensiero Creativo.

Un romanzo tra visione e realtà

In questa intervista, Salvatore ci accompagna dietro le quinte della sua scrittura: dalla genesi visionaria del titolo alla costruzione dei personaggi femminili, dalla riflessione sul consumo e sull’identità fino al sogno di una trasposizione teatrale. Il tono è leggero, ma sotto la superficie si muovono temi universali: la crisi climatica, la fiducia nei giovani, il diritto alla protesta, la forza delle relazioni autentiche.

Con uno stile che ricorda la commedia all’italiana e un ritmo che strizza l’occhio al cinema, “Lo sciopero delle mozzarelle” diventa un manifesto di speranza e consapevolezza. E se le mozzarelle potessero davvero scioperare, il loro grido sarebbe chiaro: “Siamo giovani, ascoltateci!”

Salvatore, grazie intanto di aver accettato di rilasciare un’intervista, partiamo dal titolo che trovo molto simpatico e originale: “Lo sciopero delle mozzarelle”. È una provocazione, una metafora, o un sogno surreale? Come nasce questa idea?

Grazie a te per l’invito. La stesura de “Lo sciopero delle mozzarelle” è partita da una visione: la piazza più bella e grande della mia città che ospitava milioni di mozzarelle… in sciopero! Quindi, caso inusuale, il titolo era già stato scelto ancor prima dello sviluppo della trama. Da quel momento mi sono concentrato sulle conseguenze della mancanza del latticino nella vita quotidiana di tutti. In ultimo, mi sono dedicato al motivo dello sciopero, il quale non poteva essere banale: le mozzarelle si mobilitano soltanto per una giusta e nobile causa!

Il libro si apre con un prologo che ha il sapore di una commedia all’italiana: la madre di Beatrice, la salumeria, il cartello che annuncia lo sciopero. Quanto c’è di autobiografico in questa scena?

Nelle mie intenzioni la scena di apertura doveva creare subito un’atmosfera surreale, perché surreale sarebbe stato poi tutto ciò che avrei narrato. Immaginarla non è stato difficile, forse perché ho la fortuna di vivere in una città in cui c’è connivenza continua tra realtà e irrazionalità. È frequente imbattersi in cartelli, scritte sui muri, che sembrano rappresentare creatività e fantasia di un popolo intero, adoperando una sintesi e un’ironia davvero originali.

La mozzarella diventa protagonista assoluta, quasi dotata di volontà propria. Che ruolo ha nella cultura campana e nella tua narrazione?

Per la visione avuta, quella che ha dato il là alla storia, la scelta delle mozzarelle era obbligata. In seguito, pensandoci meglio, ho trovato almeno altri due motivi validi per avvalermi della loro complicità: la forma, capace di risultare simpatica a chiunque, grandi e piccini, e la loro storia secolare che aggiunge un tocco di saggezza indispensabile per dare autorevolezza al messaggio che volevo far arrivare. Oltre, come dicevi, ad essere ormai parte della cultura della nostra regione per il solo fatto di essere presente sulle nostre tavole da così tanto.

Il tono è ironico, ma sotto la superficie si percepisce una riflessione sul consumo, sulle abitudini, persino sul senso di comunità. Cosa volevi trasmettere al lettore?

Tutto quello che non va! Talvolta mi chiedo: che razza di mondo lasceremo in eredità ai nostri figli, ai nostri nipoti? Crisi climatica, perdita di valori, mancanza di fiducia nelle istituzioni, difficoltà economiche, disuguaglianze. Guerre in atto, repressioni, femminicidi, diritti negati. E mi fermo qui. Tuttavia, ci sono motivi per non cedere alla depressione. Anzitutto, i giovani sono migliori di come noi li crediamo e li dipingiamo. E poi sono, voglio essere, ottimista. Anche se oggi sperare sembra un atto di coraggio. Quello stesso che connota la vita di molti e che troppo spesso sono sopraffatti dal pessimismo becero diffuso. Un pensiero che, se accendi la televisione, il computer o lo smartphone la fa da padrone. Ed invece, grazie alle mozzarelle, ho cercato di trasmettere il messaggio che, malgrado il tempo stia scadendo, il nostro dovere è crederci, rimanere uniti. E sperare. Non a caso l’ultima parola del romanzo è “spera”. A patto di agire.

I personaggi femminili – la madre di Beatrice, Ludovica, la compagna del padre – sono forti, contraddittori, reali. Come li hai costruiti? Ti sei ispirato a figure della tua vita?

Le figure femminili della mia vita sono state tutte importanti. I loro insegnamenti, il loro modo di essere è ben presente nella mia mente perché è l’unico modo per tenere vive quelle che non ci sono più e rispettare chi è presente. La figura della madre di Beatrice ha qualcosina, forse la determinazione, che aveva mia madre. In Ludovica e nella compagna del padre potrei trovarci tratti caratteriali di mia figlia e della mia compagna.

Ma, e credo sia questa la cosa più interessante, un personaggio conquista più facilmente le lettrici e i lettori quando in esso ci si ritrova un po’ chiunque.

Il capitolo ambientato in pizzeria è un piccolo teatro di voci, battute, tensioni e affetti. Quanto è importante per te il dialogo nella costruzione narrativa?

Tanto. Credo che detti il ritmo della narrazione, un po’ come l’olio per il motore. Attraverso il dialogo riusciamo anche a comprendere meglio i protagonisti della storia. Descrivere loro e le proprie azioni aiuta, certo, ma ascoltarli definisce meglio chi sono. Da anni seguo e frequento la compagnia teatrale napoletana MAKSFA’. Sebbene inconsciamente, osservandoli muoversi e dialogare sul palco con un ritmo incalzante e preciso, forse ne avrò tratto insegnamento. Aggiungo, se mi è consentito, che per alcuni tratti fisici del pizzaiolo nella storia “In pizzeria” mi sono ispirato a mio cugino, proprietario della migliore pizzeria al mondo 2025 secondi i giornalisti di Time Out, magazine on line britannico. Andate da Attilio e dite che vi ho mandato io, anche se… “quello non toglie neppure un euro dal conto!” (cit.).

Il libro è ambientato in Campania, ma tocca temi universali: il senso di appartenenza, l’identità, il bisogno di essere capiti. Come hai bilanciato radicamento territoriale e apertura emotiva?

Secondo me, vivere in una città vivace come la nostra, come dicevo prima con tutte le sue contraddizioni, ti può agevolare sul piano della creatività ma è altrettanto vero che gli argomenti e le problematiche della vita sono simili ovunque. Pensare che lo scenario ne possa limitare l’interesse è sbagliato. Sono molteplici gli esempi, e non sono qui ad elencarli, di libri, film, canzoni, fumetti ambientati in posti remoti o piccole realtà che affrontano tematiche e questioni universali. Può cambiare il posto, ma le persone sono sempre le stesse ovunque. Con le loro emozioni, sogni, sentimenti e necessità.

Costanzo e Vincenzo, nella sezione “Caprese”, ci portano dentro un’amicizia autentica e una ferita profonda. Come hai affrontato il tema dell’adozione e della diversità?

Sono temi attuali, come gli altri presenti nelle sei storie. La separazione dei genitori, l’adozione, la perdita di un familiare, il bullismo, il disturbo alimentare, il distacco dal migliore amico sono argomenti che sfioro soltanto, con pudore come nel caso di Aletta, senza mai andare troppo a fondo perché, la cosa a cui tenevo di più, era far emergere la sensibilità con cui possono essere vissuti questi temi da giovani protagonisti. Troppo spesso diamo per scontato che la loro reazione debba svelarsi in modo uniforme. Dimenticando che ognuno reagisce in modo differente, facendo i conti con la propria sensibilità.

Hai scelto uno stile che mescola leggerezza e profondità, con un ritmo quasi cinematografico. Hai mai

pensato a una trasposizione teatrale o audiovisiva del libro?

Non ci avevo pensato, però mi piacerebbe! Magari qualche regista potrà valutare se sia il caso di realizzare una cosa del genere. D’ora in poi l’eventualità farà parte dei miei sogni… Ho sempre pensato, nonché consigliato, di “non smettere mai di sognare”. E questo è valso, e tuttora vale, anche per me.

Ultima domanda: se le mozzarelle potessero davvero scioperare, quale sarebbe il loro manifesto?

Siamo giovani, ascoltateci! Soprattutto nelle decisioni che riguardano il futuro del mondo bisogna coinvolgere di più i giovani, ascoltarli. Certo, occorre anche incanalare la loro esuberanza, talvolta la loro rabbia. Ad esempio, durante i cortei è bene isolare i facinorosi, anche per non dare modo alla politica di giustificare la palese indifferenza che, in modo quasi saccente, pone nei loro confronti. Non bisognerebbe mai reprimerli, tantomeno prenderli a manganellate, specie se la protesta si limita ad imbrattare con vernici lavabili qualche monumento, come è uso degli ambientalisti di Ultima Generazione. Ricordo che scioperare è un diritto, un modo costituzionale e democratico, a volte efficace, per manifestare il proprio dissenso. Infine, chiudo mescolando realtà e fantasia, tratto distintivo del mio romanzo: se non ci fosse stata un’adesione così massiccia di persone, nelle scorse settimane le mie mozzarelle sarebbero tornate in piazza. Pronte a manifestare contro il genocidio compiuto nei confronti del popolo palestinese sotto gli occhi del mondo intero. E contro qualsiasi guerra in corso!